家族信託の信託監督人とは?必要なケースや権限・資格・報酬などを解説

この記事の目次

家族信託の運用において、信託監督人を選任することがあります。信託監督人の選任は必須ではありませんが、信託の内容が複雑であり受益者の保護が必要な場合には、選任しておく事で信託内容をより確実に実現することにつながります。

今回は、信託監督人の定義と役割や選任方法、選任が必要なケースについて解説していきます。

家族信託の信託監督人とは?

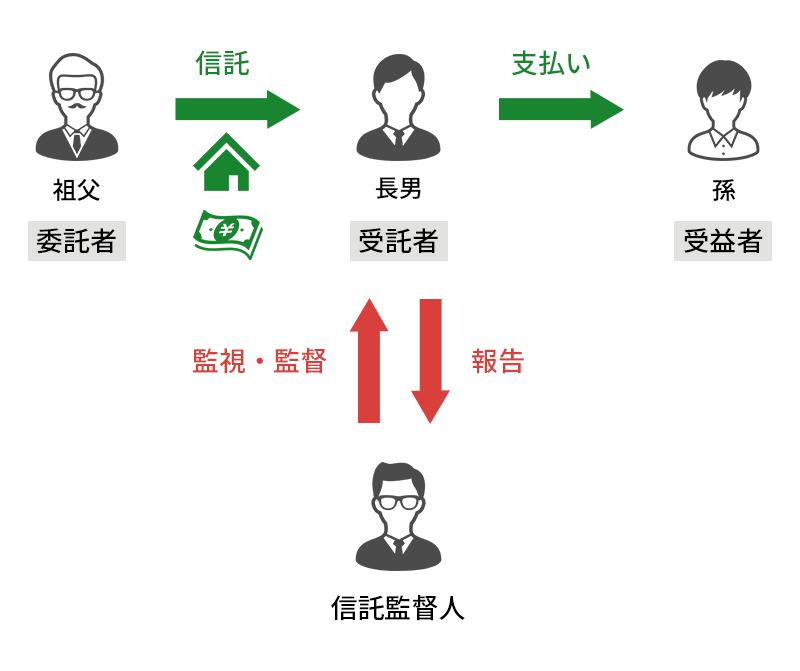

信託監督人は、家族信託の運用において、受託者が信託契約に基づいて財産を適切に管理・運用しているかを監督し、信託の透明性と信頼性を確保する役割を担う人物です。

家族信託の運用に不正や問題が生じないように見守る“チェック役”として、家族信託のスムーズな運用を支援します。

信託監督人の選任は任意ですが、信託の内容が複雑なケースや、公平性を保つ必要がある場合には選任しておく方が良いでしょう。

家族信託の仕組みや関係者についての説明はこちらをご確認ください。

信託監督人が必要なケース

信託監督人の選任が必要なケースは下記のような場合が考えられます。

- 受益者が高齢で判断能力が低下している:受益者の利益が守られているか確認し、信託財産を適正に受け取れるように受益者を保護する役割を担います。

- 受益者が未成年である:信託監督人が代わりに受益者を守る役割を行います。

- 受託者に権限が集中している:権限の行使について適正に監督します。

- 受益者と受託者の利益が一致しない:公平に管理を行うように監督します。

- 信託財産が多額で運用が複雑である:複雑な受託者の管理を監督することで透明性を保ちます。

- 複数の受益者が存在する:複数の受益者のために公平に行動します。

受益者代理人・信託管理人・信託監督人の違い

信託監督人と似た関係者で「信託管理人」という役割がありますが、信託管理人の役割は下記のような点で違いがあります。

【信託管理人】

信託財産の管理や運営に関与し、信託の円滑な運営をサポートする役割です。

信託監督人とは異なり、信託契約の執行に直接関与し、必要に応じて信託財産の管理や手続きの実務を担います。

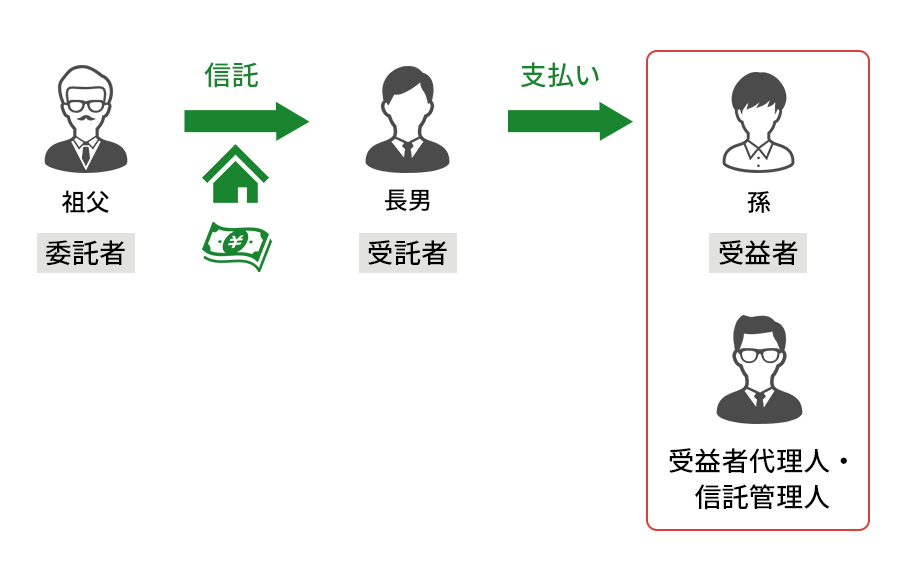

【受益者代理人】

受益者が高齢や未成年で判断能力に制約がある場合に利益保護のために代理人が必要となり、受益者に変わって信託契約に基づく意思決定や権利行使を行います。受益者のために自己の名で、受益者の権利に関する行為を行います。

信託監督人、信託管理人、受益者代理人はそれぞれ異なる立場から信託の運営に関与し、それぞれが存在する事で信託が公平かつ適切に運営され、受益者が保護される仕組みとなります。

信託監督人の権限・資格・報酬等

信託監督人の権限や資格、報酬について解説します。

信託監督人には、信託財産の管理と契約内容の履行状況の確認のため一定の権限が与えられていますので、信託監督人に相応しい人物の条件についても解説します。

信託監督人の権限

信託監督人の権限としての業務内容や監督方法は信託契約書に記載することで自由に決定することが可能です。

また、信託監督人による取消権行使については、信託契約書に条項を明記しておくことが重要ですのでどのような場合に取消権を行使できるのか明記しておきましょう。

信託監督人ができること

- 受託者の信託業務の監督:信託口口座の確認や受託者の支払った請求書、領収書のチェックを行い、目的に沿った信託事務が行われているか確認します。

- 受託者の利益相反行為の取り消し:受託者が信託財産を自らの利益のために不正に処分しまたは、不適切な取引を行った場合に取消権が認められます。

- 受託者がした権限外行為の取り消し:受託者が信託契約の目的に沿わない権限外行為を行った場合、取消権が認められます。

- 受託者が信託財産に損害を生じさせた場合の損失填補請求:受託者が職務を怠たりまたは信託契約に反して行動した結果信託財産や受益者に損害が生じた場合は、信託監督人から受託者に対して損害賠償を請求できる権利です。

- 裁判所に対する受託者の解任申立:受託者が職務を果たさない場合や、不正行為により信託の目的が損なわれる可能性がある場合に信託監督人が裁判所に対して受託者の解任を求めることができます。

【信託監督人ができないこと】

- 受益者の代理:受益者に変わって権限を行使する代理権はありません。

- 信託財産の管理・運用:信託財産が適切に管理・運用されているかを監督する立場ですので、自らが管理・運用することはできません。

- 信託内容変更への同意:信託内容を変更することに同意することまた、契約内容を解釈して実施することはできません。

- 信託監督人自身による信託行為の取り消し:受託者の不正行為に対する取消権の行使は可能ですが、信託監督人が任意で信託行使そのものを無効にする権限はありません。

信託監督人の資格

信託監督人は特定の資格が必要とされることはありませんが、信託財産の管理や監督に関わる重要な役割ですので、高い判断能力が必要です。

そのため、法律行為に制約のある未成年者や判断能力が低下している成年後見制度の利用者は信託監督人には就任できません。

また、信託監督人は、受託者や受益者と直接的な利害関係がある人物は適していません。家族信託の受託者となっている人物が当該信託監督人を引き受けることなどできません。

つまり、信託監督人は受益者の利益保護のために受託者を監督する第三者です。信託の透明性と公正な業務を行える人物で、委託者・受託者・受益者の人物をよく知る身近な親族等に依頼できればベストです。

より厳格な監督が必要となる複雑な家族信託の場合は、弁護士や税理士などの士業に依頼することも可能です。この場合は、信託監督人に支払うべき報酬が比較的高額になることも認識しておいて下さい。

信託監督人の費用・報酬

信託監督人を定める場合は、信託契約で報酬の額や算定方法に関する定めがあるときはその額を、その定めがない時は相当の額を報酬として受けることができます。

信託監督人が親族である場合で家族信託にかかる費用をできるだけ抑えたい場合には無報酬でも問題ありませんが、契約期間が長期にわたる場合や負担や責任が大きい場合は、親族間の公平性のためにもある程度の報酬の発生は計画しておきましょう。

弁護士や司法書士など法律の専門家に依頼する場合は、ある程度の金額が決まっていますので、士業の報酬を参考に、信託監督人に支払うべき報酬についても検討することをお勧めします。

信託監督人の任務の終了事由

家族信託において、信託監督人の任務が終了する事由は主に下記のような場合が考えられます。

- 信託監督人の死亡や失踪

- 信託監督人が後見開始又は保佐開始の審判を受けた

- 信託監督人が破産手続開始の決定を受けた

- 信託監督人である法人が解散した(合併による解散は除く)

- 信託監督人が辞任した

- 信託監督人が解任された

- 信託の清算が結了した

- 信託行為において定めた事由が生じた

上記のような場合に信託監督人の任務は終了となりますが、信託監督人の死亡や失踪、解任、成年後見開始となった場合のケースでは、別の信託監督人を選任する必要があります。

信託監督人が任務を終了する場合には、必要な引き継ぎなどを行うことが重要ですので、残余財産分配業務についても受託者を監督することができるように終了時期については気を付けて定めておきましょう。

信託監督人の選任方法は2つ

信託監督人を選任するには次の二つの方法があります。

- 信託契約で指定

- 家庭裁判所に選任申立を行う

それぞれの方法について確認していきましょう。

信託契約で指定

信託監督人は信託契約の直接の当事者ではないため、選任を依頼しようと思っている人物に拒否される可能性もあります。

信託監督人は、信託契約書の中で指定することが可能です。

利害関係人より指定された人物に対して就任の承諾について問うことができます。

指定された者が催告に対して回答しない場合は、就任を承諾しなかったものとみなされます。

家庭裁判所で選任

信託契約で信託監督人が指定されていない場合や、受益者の合意が得られない場合、信託契約書で指定された人物が就任を承諾しない場合などは、家庭裁判所に信託監督人の専任申立を行うことができます。裁判所は、信託の目的や信託財産の規模、受益者の利益を考慮して適任者と判断する人物を信託監督人として選任します。

家族信託で信託監督人を置く場合の注意点

信託監督人は善管注意義務を負い、受益者のために誠実かつ公平にその権限を行使することが求められます。

受益者代理人と同様に、信託契約書に信託監督人の定めがあったとしても承諾がなければいけませんのでその点は注意が必要です。

また、「受益者のために公平に権限を行使する」とは、受益者が複数人いるような場合に、特定の受益者のみのためだけに行動することが認められないことを意味しています。

そして、信託監督人は、原則、受託者の監督権限のみを有していますので、受益者の権利を代わりに行使することはできません。信託監督人の役割を広げるためには、その権限を明確に記載しておくなど注意が必要です。

信託監督人は、司法書士や弁護士など専門家に依頼することもできますが、報酬が発生するという側面がありますので、受託者が法律の専門家に信託監督人として積極的にアドバイスを求める必要があるようなケースに活用すると良いでしょう。

信託監督人など家族信託については弁護士 西田幸広の「この街の相続」へご相談ください

家族間での話し合いをベースに委託者・受託者・受益者の役割を決めスタートする家族信託ですが、受託者に財産管理の経験があまりないような場合には、信託監督人を選任し、管理方法や方針についてアドバイスやサポートを受けると良いでしょう。

また、受託者と受益者の利害関係があるような場合は、受託者が自身の利益を優先してしまうケースも考えられますので、信託監督人が第三者として中立的な立場で監視を行うことは、受益者の利益保護につながります。

信託財産が多額で複雑な運用が必要な場合も信託監督人を設定すると良いでしょう。

信託監督人の設定については、信託契約書作成の段階で検討しておく必要がありますので、財産内容や家族のメンバーの役割分担と公平性の判断などについても専門家に相談が必要です。

弁護士 西田幸広の「この街の相続」では、遺言や成年後見では対応できなかった部分をカバーし、柔軟な設計ができる家族信託を、家族間の紛争回避の観点も踏まえてサポートしています。

相続についてお悩みの方はお気軽にご連絡ください