家族信託の受託者とは?権限や責任、選ぶポイントなどをわかりやすく解説

この記事の目次

家族信託の「家族の範囲」について確認しておきましょう。家族信託での「家族」は法律上明確に定められているわけではなく、信託を行う委託者と密接な関係があるものと考えていいでしょう。

家族信託を設定する際の対象となる「家族の範囲」や受託者になれる人物や役割について説明いたします。

家族信託の受託者とは

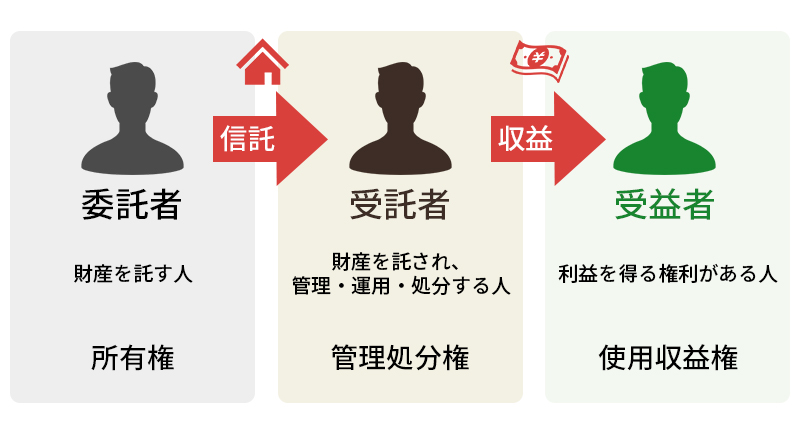

家族信託の仕組みについて簡単に説明すると、①「委託者」が信託の目的に沿って、家族のメンバーから②「受託者」を選任し、財産の管理・運用・処分を任せる制度です。

財産の管理・運用・処分の過程で収益がある場合は、③受益者(委託者が受益者になることも可能)が収益を受け取ることを取り決めることが可能です。

受託者となる者の承諾と役割や仕組みの理解の上で、信託契約の取り交わしを行います。

受託者には責任と目的に沿った財産管理能力が求められますので、その重要性についても確認していきましょう。

受託者になれる人

「受託者」となる人物については、信託を行う当事者(委託者)と密接に関係がある人物であれば、例えば、血縁関係のない長年同居しているパートナーなど家族同然の関係の人物でも受託者となることが可能です。

一方で、未成年者は法律行為を行う能力が十分でないこと、成年被後見人や被保佐人は判断能力が著しく欠如しているという理由から受託者になることはありません。

また、破産者や受益者と委託者との間に利害関係の対立がある場合も受託者になることができない規定となっています。

また、受託者は複数人でも対応可能です。その場合、財産管理において役割を分担することが可能となり、重要な決定の際には複数の視点から判断することもできるなど、慎重でより公正な判断が期待できます。

家族信託の受託者には、特定の資格は不要ですが、信頼性、判断能力、財産管理能力が求められますので、慎重に判断し受託者の役割に理解を得ることが重要です。

受託者を複数人・法人にもできる

複数人の受託者を選任する場合には、一人で信託財産を管理・運用するよりも負担を軽減することができます。

また、各受託者が専門知識や時間を協力することで効率的に業務を遂行することも可能と言えます。一方で、意見が一致しない場合には目的沿った運用ができなくなることや、意思決定が遅くなることも考えられますので、各受託者の役割や責任をあらかじめ明確にしておく必要があります。

受託者は個人(自然人)に限定されていないため法人を指定することも可能です。特に、複雑な財産構成や大規模な信託の場合は有効です。

個人の受託者には高齢化や病気、死亡などの理由で職務を継続できないケースがあることに比べても法人受託者の選任は安定した運営が可能と言えます。

家族信託の受託者の権限や責任

家族信託の受託者となる人は、信託財産の管理・運用を行い、信託の目的に従って行動する必要性があることから、高い信頼性と責任感が求められます。

受託者が自己の利益を優先する行為(信託財産を受託者自身に売却したり、受益者の親族や友人を優遇するような取引など)は利益相反行為に当たりますので禁止されています。

利益相反行為は、信託制度の信用性を損ない、委託者や受益者に損害を与える可能性も考えられますので、受託者には受益者の利益を護り、倫理的な判断や行動ができる人物像が求められます。

受託者の権限

受託者の権限については、信託契約書に基づいて定められ信託財産の管理や運用について下記のような権限が含まれます。

- 不動産の管理・売却:信託財産に不動産が含まれている場合、管理・売却・賃貸する権限

- 金融資産の運用:預金・株式・投資信託など金融資産を運用し、利益を最大化するための投資行為を行う権限

- 収益を分配する権限:受益者に対して信託産から生じた収益を分配する権限

- 信託財産の維持・保全に関する権限:信託財産を適切に維持・保全するために必要な行為を行う権限で、修理や改修、不動産の保険契約が含まれます。

- 受益者の利益を守るための行為:信託契約に定められた範囲内で、受益者の利益を最優先に考え、必要な判断や行動を行う権限が含まれます。

- その他特約事項に基づく行為:信託契約で特別に定められた権限を付与することができます。例えば、特定の投資行為を行う権限や受益者の同意を得ずに一定の範囲で意思決定を行う権限です。

受託者の権限は、信託契約に基づいて明確に規定されますので、委託者は受託者の権限を制限することも可能です。

信託の目的について明確に定めたら、受託者が権限を最大に発揮できる内容について専門家に相談を行うと良いでしょう。

受託者の義務・責任

家族信託の「受託者」には、信託財産を管理・運用するための権限が与えられていると同時に、重要な義務と責任を負っています。

- 忠実義務:受託者は、信託の目的と受益者の利益を最優先に考えて忠実に行動する義務があります。

- 善管注意義務:信託財産の管理・運用にあたり善良な管理者の注意をもって管理・処理を行います。

- 分別管理義務:信託財産を自己の財産や他の信託財産と区別して管理する義務があります。

- 報告義務:信託の状況や信託財産の運用結果について、定期的に受益者や信託監督人に報告する義務があります。

- 公平義務:受益者が二人以上ある場合に、受託者は受益者のために公平に職務を行います。

- 信託の目的遵守義務:信託契約に定められた目的を遵守し、目的に沿った行動をとる義務があります。

- 信託財産の保全義務:信託財産の価値を維持し、可能であれば増加させる為に必要な行為を行います。

これらに加え、受託者がその任務を怠ったことにより信託財産に損害が生じた場合には、当該損失をてん補する決まりもありますので、受託者には受益者の利益を護り、倫理的な判断や行動ができる人物像が求められます。

家族信託の受託者を選ぶポイント

家族信託の受託者には信託財産を正確に管理し判断する能力が求められますので、信頼できる人物に託す必要があります。

また、家族信託の契約は長期間にわたることが多いため、受託者が長い期間、役割を果たすことが可能かを検討する必要があります。

受託者の健康、生活状況、年齢に加え、安定した生活基盤を持つ人物を選任する必要があると言えます。

全ての条件に見合う人物がいない場合には、受託者を複数人選任して負担や得意分野を分担する方法もありますが、下記のような役割を果たす責任者を決めておくことも有効です。

- 信託監督人:受託者が信託契約に基づいて適切に財産を管理しているかを監督する役割です。

- 受益者代理人:信託契約の受益者の代理人として、受託者とコミュニケーションをとる役目で、受益者が高齢、未成年または判断能力が低下している場合に確認をとり受益者の権利を守ります。

- 第二受託者:当初の受託者(第一受託者)が何らかの理由(例:死亡、辞任)で役割を果たせなくなった場合に代わりに信託財産を管理・運用します。信託の継続性を確保するために予備的に選任されます。

家族信託の取り決めの際には、懸念される不安材料を補う信託契約を詳細に取り決める必要がありますので弁護士や司法書士など専門家を積極的に活用することをおすすめいたします。

家族信託の受託者への報酬について

家族信託は無報酬で受託者に依頼することも可能ですが、長期に渡り信託財産の管理運用など大きな責任と役割を任せますので、受託者のモチベーション維持のためにも適切な報酬を決めておくとよいでしょう。報酬とは別に、財産の管理運用のため実際にかかった費用(交通費や通信費等)は信託財産から支払うことが可能です。

報酬を取り決めは、後々のトラブルを回避するためにも報酬の額や支払い方法については、信託契約書に明確に記載しておきます。受託者の業務内容や財産状況によっても報酬の適正価格は異なるため事前に話し合いや調査を行いましょう。

家族信託の受託者についてのQ&A

受益者や委託者が、受託者を兼任することはできますか?

■受益者が受託者を兼任できるか

受益者が自身の財産を信託し、管理を自分で行う場合は兼任可能と言えます。この場合、自身が受益者となると受託者と受益者が同一人物となり、信託の原則が成立しません。

ただし、他に受益者が存する場合には、兼任可能となります。その場合「利益の公平性」の観点からは利益相反に該当する場合があり、他の受益者との利害が対立する場合には、信託監督人や受益者代理人の選任を行います。

■委託者が受託者を兼任できるか

委託者が受託者と同一人物となる「自己信託」は、委託者が高齢になり自身で財産管理ができなくなる場合に備えて活用します。

信託が成立するためには、委託者・受託者・受益者がすべて同一人物では成立しませので、将来的に信託財産を引き継ぐ人物の存在が必要です。

また委託者の死亡により信託の残余財産は受益者(残余財産受益者)もしくは帰属権利者に帰属します。

委託者の死亡等により、受託者が受益権の全部を有する状態が1年間継続した場合には家族信託は終了となります。

受託者を途中で変更することはできますか?

受託者の「変更」については手続きが必要です。信託契約書に変更手続きや条件が決められていればその内容に沿って手続きを行います。

また、信託の委託者の「同意」が必要な場合は、委託者の存命と判断能力が必要であり、受益者がいる場合は利益に影響がある場合がありますので、受益者全員の同意が必要となります。

同意が得られ、新たな受託者を選任したら、信託契約書を修正もしくは、補足契約書を作成します。その後、新たな受託者について、関係者に通知を行うと良いでしょう。

受託者が与えられた権限以外の行為をした場合はどうなりますか?

受託者が信託契約で定められた権限を超えて行った行為は、原則として無効となることがあります。無効となった場合には、法的に効果が認められず、取り消し可能です。

取り消しは、受益者や信託監督人が主張し、必要に応じて裁判所へ申し立てを行います。さらには、損害賠償請求や受託者の解任を求めることも可能です。

また、信託契約書に受託者の解任の条件や手続きが取り決められている場合もありますので、その条件により解任も可能です。受託者が権限外行為を行った場合で、その行為が信託の目的に反し、受益者の利益を損なう場合には受託者の解任が可能です。

家族信託の契約中に受託者が亡くなったらどうなりますか?

家族信託の途中で、受託者が亡くなった場合、信託契約の内容に従って、第二受託者の選任や新たな受託者の選定が行われ、信託契約は終了とはなりません。あらかじめ信託契約書にて「第二受託者」を決めておくことは信託目的達成のためには必要な条項と言えます。

第二受託者の取り決めがない場合でも、信託契約書にて、新たな受託者をどのように決めるかなど手続き方法が決められている場合もありますので契約に従って選任します。

一方で、第二受託者がいない状態が1年続くと、信託財産の管理が行われない不安定な状態になります。信託契約書に「信託の終了」について条件が記載されている場合があり、例えば、受託者の死亡や解任により、第二受託者や後任受託者の規定がない場合には「受託者の不在」となり、信託の継続が困難として信託の終了が検討されることがありえます。受託者の不在については、委託者と受益者の合意や、裁判所に申し立てを行うことで新たな受託者の任命を求めることも可能です。

信託目的の達成のために、第二受託者をあらかじめ指定しておく信託契約書の作成や終了条件についても明確に決めておきましょう。

【まとめ】家族信託の受託者についてのご不明点は弊所へご相談ください

家族信託において重要な役割と責任を担う「受託者」について、法律上の家族の範囲にとらわれず委託者との関係性において選任可能であること、また会社や団体などの法人も指定可能であることなど、柔軟性ある制度であることを説明しました。

受益者の選定やその後の管理については役割の理解と財産管理において高い能力が求められます。信託契約書には作成時には想像できない、「終了の条件」についても取り決める必要がありますので、どのような契約書が家族の負担を減らし、効果の高い財産管理・運用が可能となるかについて、弊所にご相談ください。

相続についてお悩みの方はお気軽にご連絡ください